| 局地戦闘機 '紫電改' ( 強風 / 紫電 / 紫電改 ) |

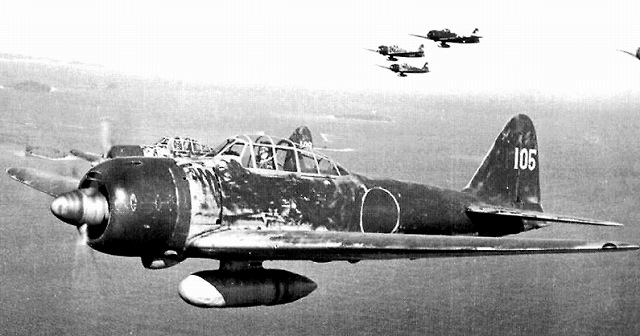

昭和15(1940)年9月、川西航空機へ高速水上戦闘機の試作指示があった。当時、出力最大級の「火星」発動機(離昇出力1,460馬力)、主翼空気抵抗を数十%も低減させるとされた層流翼型(アメリカP-51'ムスタング'にも採用された)も採用された。紫電改にも搭載された自動空戦フラップを備えた水上戦闘機「強風」は、昭和18年(1943)年12月に正式採用され、約100機が生産された。

一方、軍の陸上機の生産優先に対応して、川西航空機も「強風」の陸上局地戦闘機化を海軍に提案し、受理された。しかし、より大出力な「誉」発動機の不調があって、達成速度570km/hは新型機として不十分とされた。しかし、未だに零戦を主力として戦わなければならなかった海軍は、速度、火力で零戦を上回り、運動性、航続距離も十分であったことから、昭和18年8月に量産を指示し、「紫電」と称した。

「紫電」は、高速化にとって重要な2,000馬力級で、小径、コンパクトな「誉」発動機(但し、不具合対策として、1,800馬力に制限されていた)を搭載した。速度に応じて舵の効きを変えられる「腕比変更装置」を備え、空中時と離着陸時の2段のみではあるが遠隔切替えができ、昇降舵、補助翼に取り付けられた。そして、翼面荷重が大きい(160kg/m2強。それでも四式戦「疾風」の最大180kg/m2よりは低い) 重戦闘機に、高い格闘戦性能を与える「自動空戦フラップ」が備えられた。速度(動圧)と旋回具合(G)によって(水銀センサなどを用いて検出)、フラップを自動補助制御して高い空戦性能を得た斬新な装置であった。資料を雑観すると、当時の量産実用装置としては高度な、電気油圧制御機構であり、それが生産数は少なかった「紫電」、「紫電改」に標準装備され、好評であったということは興味深い。

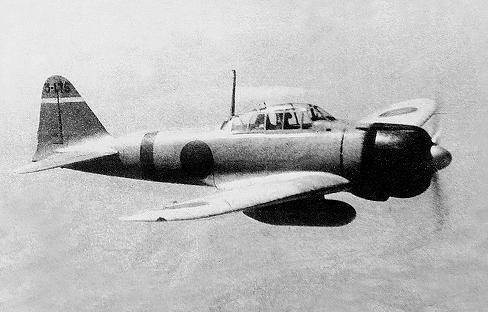

ただ、「紫電」は、水上機の応急改造機であり、主翼基部位置が目立って高く、そのため主脚が長く、強度が低下して、着陸時の折損事故が多発した。そこで「紫電改」(紫電二一型)として主翼以外が殆ど再設計され、「紫電」での視界不良、主脚事故は減り、自動空戦フラップも改良された。制式化は昭和20年1月で、時すでに遅しではあったが、生産重点化のため、「烈風」の開発中止や「雷電」の生産も縮小されたほどであった。陸軍四式戦「疾風」と並び、零戦に代わる海軍の決戦戦闘機となった。

要目 (紫電二一型:紫電改)

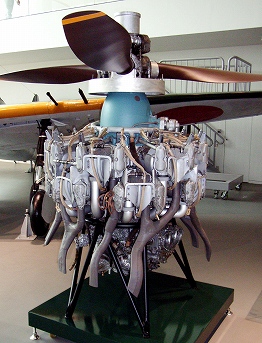

自重 約2,657kg、全備重量 約4,000kg。全長9.35m×全幅11.99m×全高3.96 m。乗員1名。 空冷星型複列18気筒「誉」二一型発動機 離昇出力1,990馬力(1,625馬力/6,100m)。最大速度:594km/h(高度5,600m)(少搭載量で620km/hという記録もある)、上昇速度 6,000m/7分22秒(垂直上昇速度49km/h相当)、上昇限度 10,760m、航続距離 約1,700km(〜2,300km)。武装 20mm機銃(全弾数900)×4、60kgまたは250kg爆弾×2。乗員1名。生産機数 紫電1,007機、紫電改406機。

|

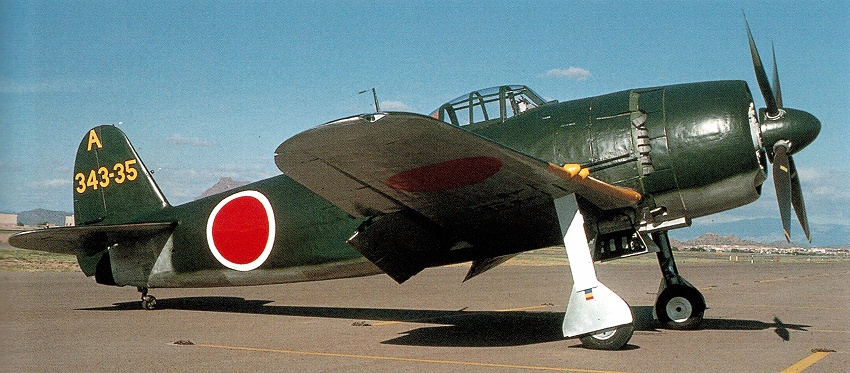

|

|

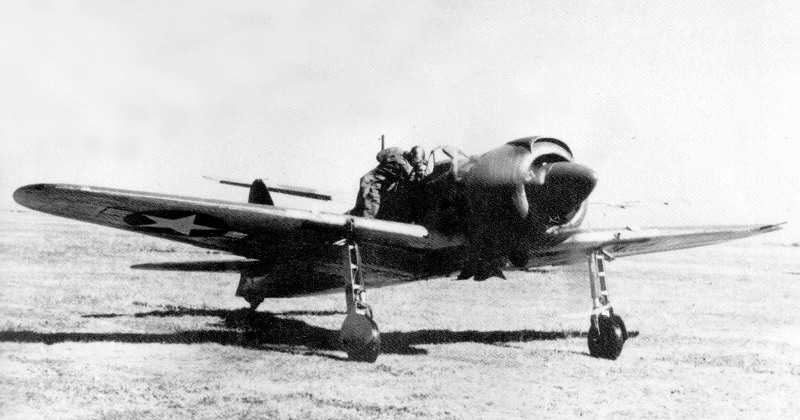

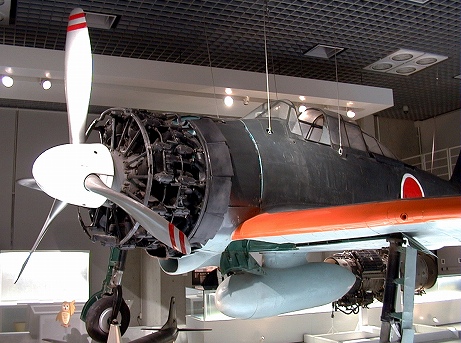

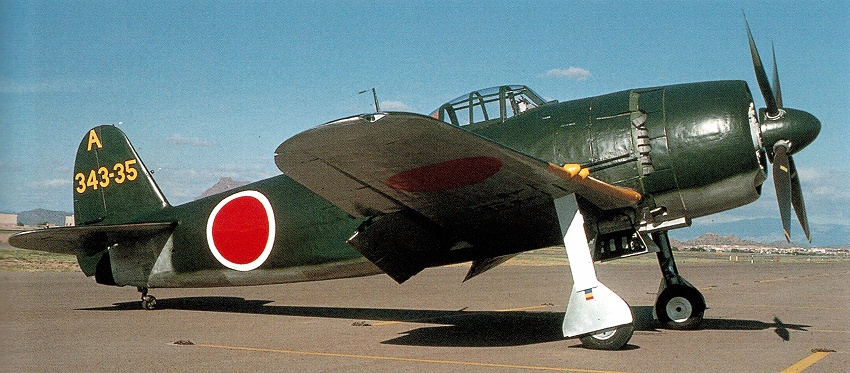

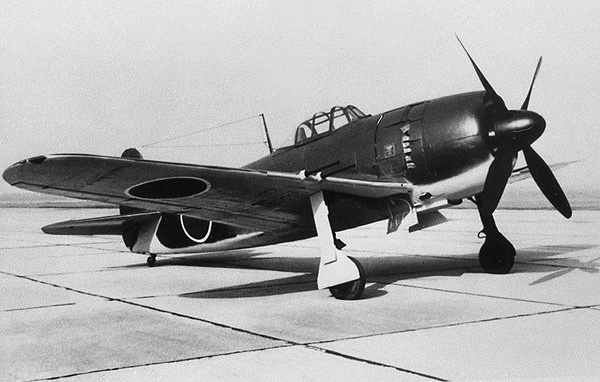

| アメリカのスミソニアン航空宇宙博物館が引き取り、他の博物館に於いてきれいに復元された紫電二一甲型(紫電改)。前述の零戦や、疾風と較べて、やや短胴('ずんぐり')に見えるが、それゆえ重戦闘機感も漂う(上下とも)。しかし、最大速度(公式)は594km/hと低めであった。欧米の主力戦闘機が700km/hに迫り、あるいは越えていて、一方、エンジン出力は2,000馬力を越える例は少ないから、さすがに日本の燃料品質(オクタン価、不純物)等の悪影響もあったはずだ。 |

|

| (カラー写真:「世界の傑作機」No.124「強風、紫電、紫電改」より) |

|

|

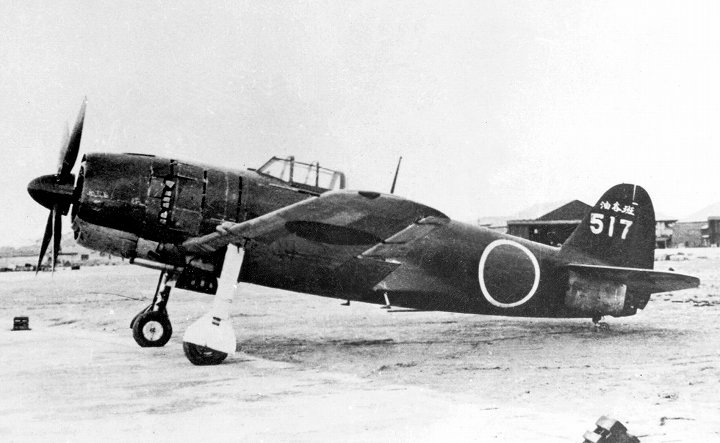

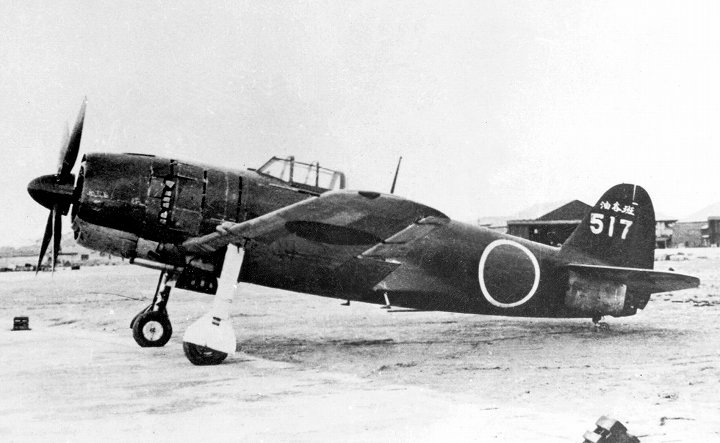

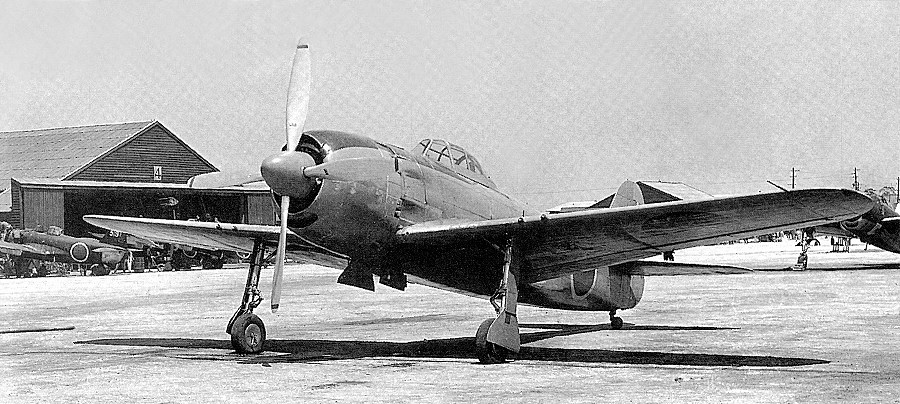

| 紫電三二型(紫電改:昭和20年1月) |

|

|

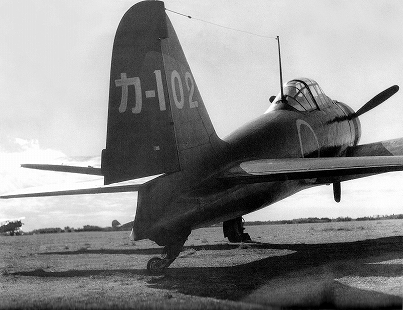

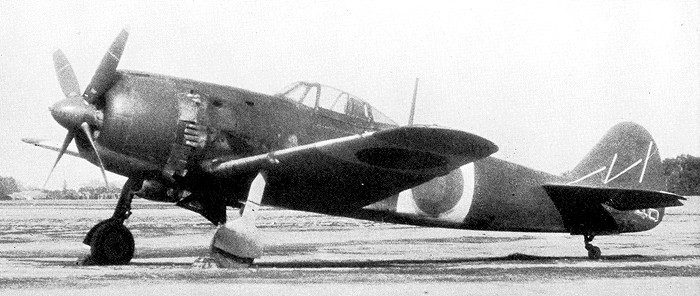

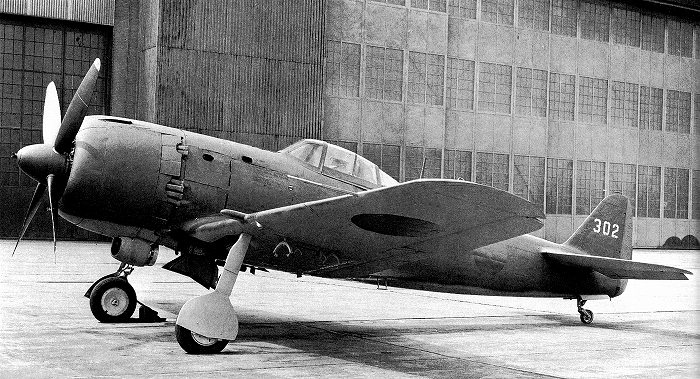

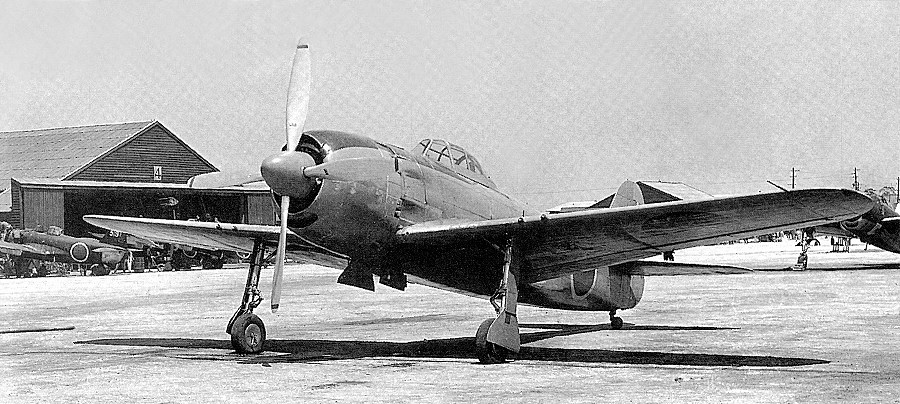

| 紫電(上写真)は、水上戦闘機「強風」を急ぎ改造したため、主翼基部が胴体側部の高位置にあった。そのため主脚を長くせねばならず、2段伸縮式とされて複雑化し、着陸時の折損事故を招いた。しかし、大出力発動機、自動空戦フラップ、重武装などにより期待を受けて大きく改良され、次の「紫電改」へとつながった。 |

|

|

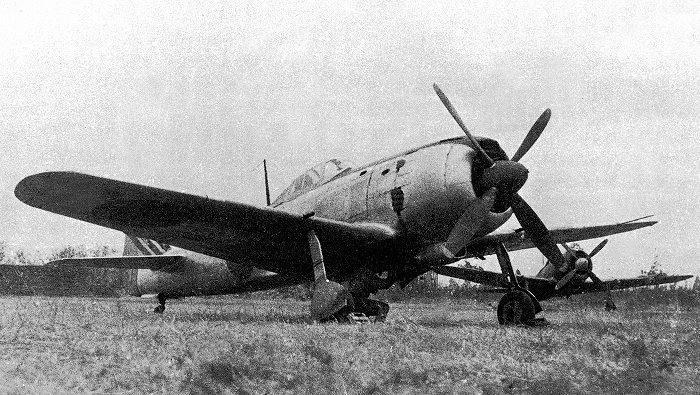

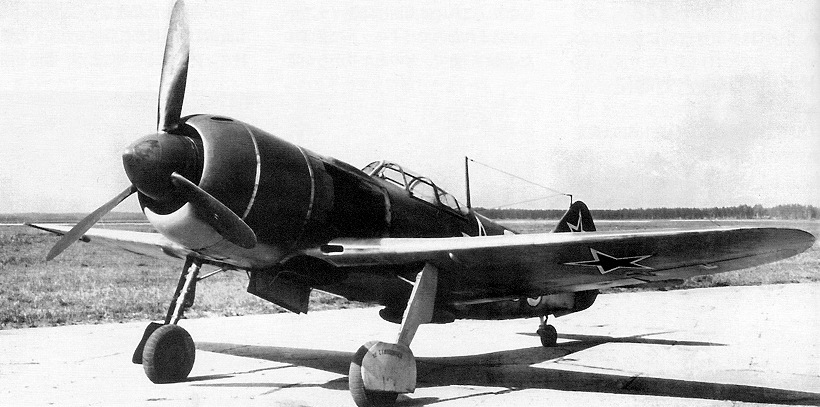

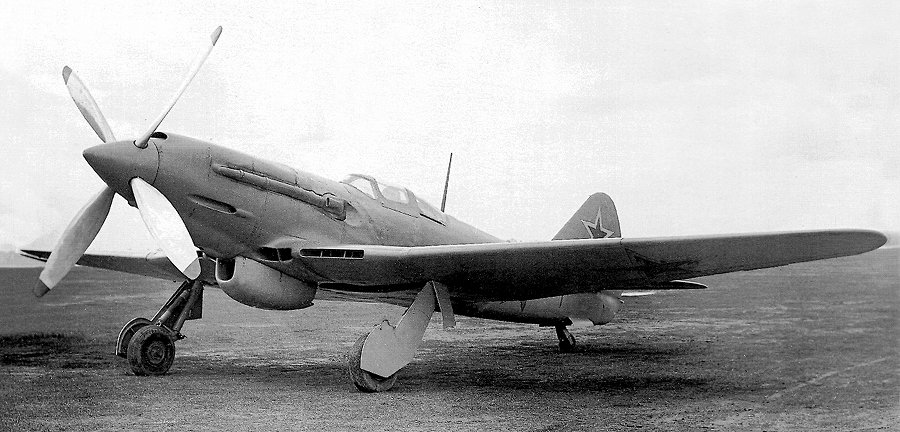

| 紫電改 (紫電二一型)。、海軍の期待もあって、結局、日本海軍最後の(実質的)主力戦闘機となった。なお、昭和20年(1945)に入った頃は、空母運用は事実上なかったから、もはや艦上戦闘機としての仕様(高い操縦安定性、短距離離発着、長い航続距離等)は不要であったはずである(中々そうは認められなかったであろうが)。 |

|

|

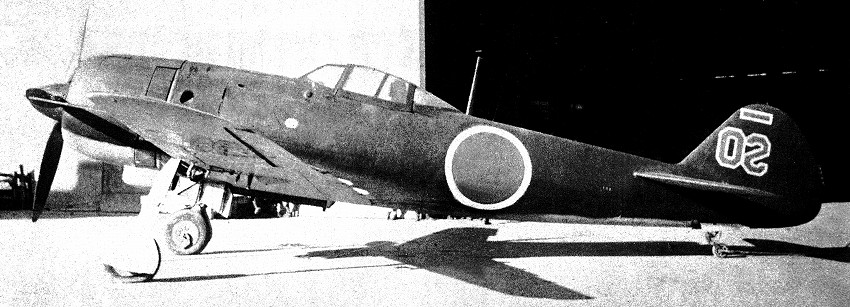

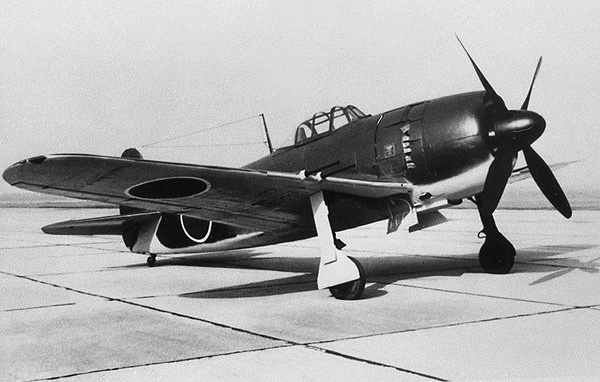

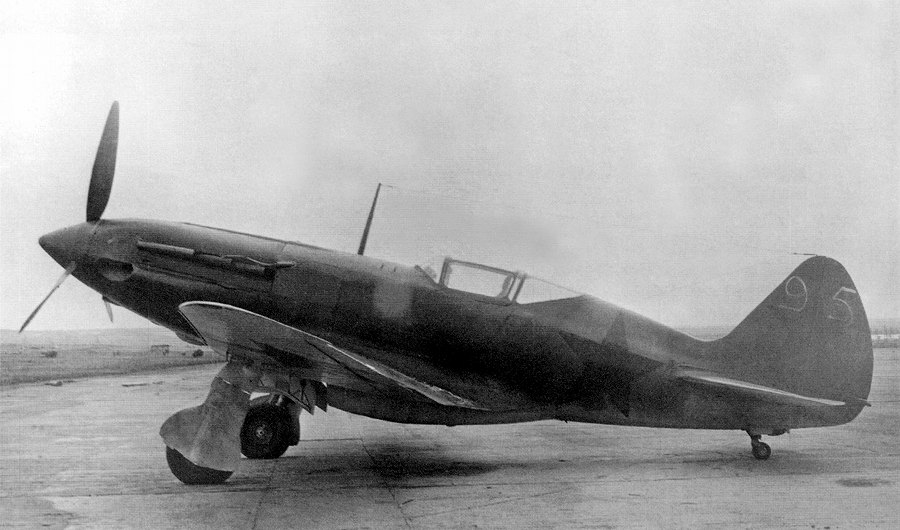

| 昭和18年12月末完成、昭和19年初頭から試験された試製紫電改 初号機。紫電改と呼ばれるが、紫電に対し、主翼以外は殆ど再設計されていた。塗装の違いにもよるが、形状などが上掲の量産機と微妙に違ってみえる。 |

|

|

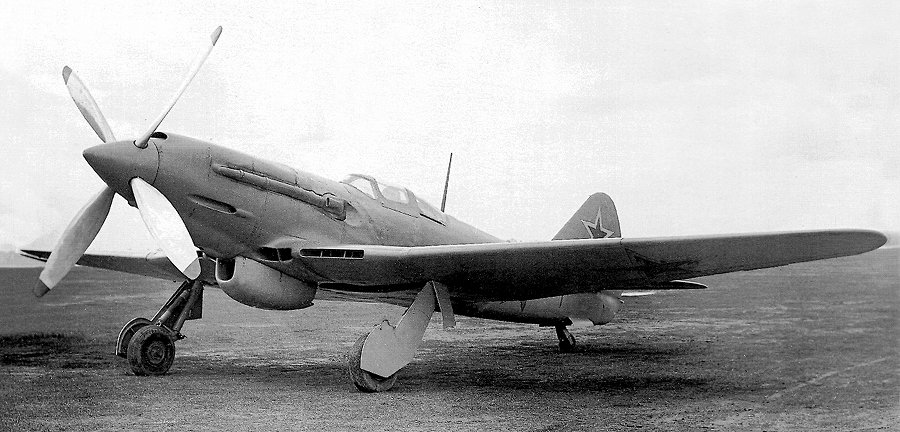

| Lavochikin |

| ★ ラヴォチキン戦闘機 ( ソビエト連邦 ) |

1939年にセメン・アレクセエビッチ・ラヴォチキン(1900-1960)ら3人により設けられた設計局「OKB-301」により開発された戦闘機群。最初に開発された戦闘機I-301は、「ラヴォチキン戦闘機」シリーズ初の生産機LaGG-3となった。1,050馬力の水冷エンジンを搭載し、既に550km/h程度を1940年の飛行試験で発揮していた。また、ソ連はアルミが不足していたので、木材が多用され、木材にフェノール樹脂を染み込ませた「デルタ材」という強化木材が用いられた。LaGG-3では、主翼の桁、胴体の縦通材等の主要部に用いられ、後の型でも状況に応じて適宜用いられた。他には鋼材も用いられた。試作機の試験飛行では、高度5,000m辺りで605km/h(クリーモフ

M-105PF水冷V型12気筒 離昇出力1,210馬力)という記録もあって、1941年から量産された。ただ、量産に入ると、最高速度は550km/h未満ともなり、運動性やその他仕上がりで、この時点ではドイツ戦闘機には及ばなかった。LaGG-3は1941年迄に約2,500機、そして1943年迄には累計約6,500機が量産された。

1941年5月、空冷エンジン「シュヴェツォフM-82」が、同エンジンメーカ代表シュヴェツォフのロビー活動もあって国から推され、ミグやヤコブレフでもM-82を塔載した試作を行った。気乗りしなかったラヴォチキンも最終的に換装開発を行い、結果はミグやヤコブレフの試作結果に優り、最高速度602km/hを発揮し、1942年9月からLa-5型として約9,000機が量産された。

その後、M-82エンジンが燃料直噴式になって出力が向上し、機体側でも改善が行われたLa-5FNの登場により、「ラヴォチキン戦闘機」の評価は大いに高まり、高々度を除けばドイツ戦闘機とも対等に戦えるようになった。同型は在来型に近いLa-5Fを含め約750機が生産されている。さらに1944年5月から、より洗練された戦中最良のLa-7が1945年迄に約5,700機が生産された。 戦後は、La-9が1946年8月から約1,560機、そして最終型のLa-11が1951年迄に約1,200機生産された。

水冷エンジンから空冷エンジンに換装した後、エンジンは出力向上がなされ信頼性も高く、高性能な戦闘機となったが、日本の陸軍3式戦闘機「飛燕」が、理由は異なるが、水冷から空冷エンジンに換えて五式戦闘機として信頼性のみならず高性能となり、性能的に日本を代表する機になったことと似ている。

要目 ( La-7型 (1944) )

自重 約2,600kg、総重量 約3,315kg。全長8.67m×全幅9.80m×全高2.54m。乗員1名。 シュヴェツォフ空冷星型複列14気筒「ASh-82FN」 離昇出力1,850馬力(1,460馬力/4,650m)。最大速度:661km/h(高度6,000m)、613km/h(海面高度)、上昇速度 5,000m/5分18秒(垂直上昇速度56.6km/h相当)、上昇限度10,450m、航続距離 約635km。武装20mm機銃×3。

|

|

|

|

| 1942年冬季頃のレニングラード戦線におけるとされるLaGG-3。水冷V型12気筒 離昇出力1,210馬力のエンジンで最高速度約560km/h。航続距離は約650kmであり、日本であれば局地戦闘機と言える。武装は20mm機関砲(プロペラ同軸)×1、12.7mm機銃×2、小型爆弾またはロケット弾×6。 |

|

|

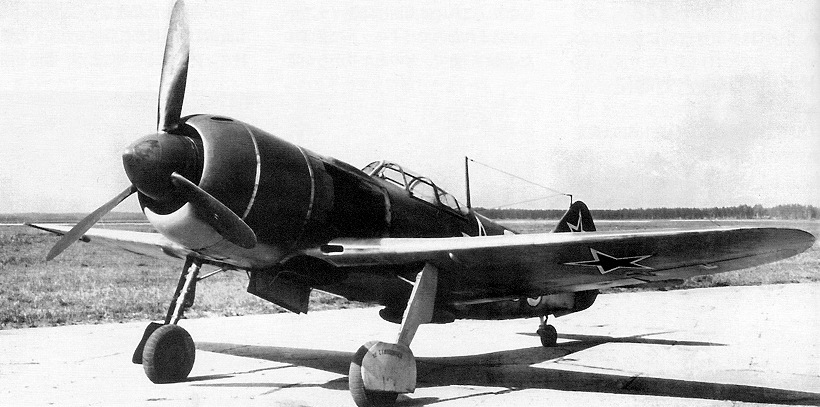

| ラヴォチキン戦闘機を名機たらしめたLa-5FN。燃料直噴化等により出力を向上したASh-82FNエンジン(離昇出力1,850馬力)により最高速度648km/hを発揮した。航続距離は765kmと短い。低中高度であれば、ドイツのBf-109戦闘機と比べても、同等ないし優位であったとも言われるし、独ソ戦では高々度戦闘は少なかった。外見的にはどう見ても、上写真の水冷のLaGG-3の方が速そうであるが、Fw190や零戦にも見られたような、カウル内部の整流効果などにより高速飛行時の空気抵抗を大きく減らすことができたそうである。La-5のそれは撃墜したFw190のものを参考にしたとも言われる。 |

|

|

| La-7。La-5FNとエンジンは同じであるが、気化器の空気ダクトをカウル内に収める等改善された。その他、材料の変更等による重量低減もあり、最高速度はLa-5FNに対し、数十km/h以上も向上した。武装は20mm機関砲×3と強力になった。 |

|

|

| La-7。中々洗練されたスタイルであり、離昇出力1,850馬力の空冷星型複列14気筒「ASh-82FN」エンジンにより、最高速度は高度によって600〜680km/hを発揮した。コクピット前部上に付いているのは偵察用の着脱式ガンカメラ。 |

| MiG |

| ★ ミグ戦闘機 ( ソビエト連邦 ) |

ソ連において、1940年初期にはヤコブレフYak-1、ラヴォチキンLaGG-3、そしてミグMiG-3が生産されていた。どれも水冷エンジンを備えた速そうな機体であり、実際に、当時の日本機では未達成であった最高速度600km/h級の機であった。

現在にも続くミグ戦闘機では、その始祖型であるMiG-1、MiG-3の研究開発が1939年から始められていた。MiG-3の前身のI-200は1940年5月には、最高速度648km/hを発揮していた。審査に合格し、100機程度がMiG-1として生産され、その後、改良型としてMiG-3が約3,000機生産された。MiG-1、MiG-3とも1,350馬力のミクーリンAM-35Aエンジンを搭載し、MiG-3は高度7,800mで最高640km/hを発揮した。その後、1941年5月に空冷エンジン「シュヴェツォフM-82」を搭載した機の試作が国から指令された。それは空冷エンジン版MiG-3であった。そのエンジン換装試作はラヴォチキン戦闘機でも遅れて試作され、好成績を示していた。しかし、MiG-3の改修試作機(MiG-9となる予定であった)の性能は不十分であり、最高速度は630km/hの予想に対して540km/hであった。さらに、1942年6月に行われた複数機による実戦テストにおいてもMiG-3を下回る評価となった。その後、エンジンを離昇出力1,850馬力のM-82Fに換え、機体側も改良したI-211(MiG-9Ye)が1943年2月に飛行試験した。性能は十分であったが、登場が遅すぎ、採用には至らなかった。 一方、MiG-3は高々度向きであり、それを改めるためのエンジンは生産が間に合わず、同機用に回ってこない状況で、その結果、MiG-3自体が実戦向きでない機とされてしまい、1941年末に生産中止とされてしまった。

その後、2次戦中にMiG戦闘機の量産は行われず、上述のようなエンジンとの相性などによって遅れを取り、他にヤコブレフやラヴォチキンが優れた機を生産していたこともあって、MiG-3後、戦争中は活躍できなかった。しかし、戦後広く知られたジェット戦闘機MiG-15に至る試作開発は進められ、MiG-25やMiG-29といった特徴ある、さまざまな名機へつながっている。

要目 ( MiG-3 (1940) )

自重 約2,699kg、総重量 約3,355kg。全長8.25m×全幅10.20m×全高3.30m。乗員1名。 ミクーリン水冷V星12気筒「AM-35A」離昇出力1,350馬力。最大速度:640km/h(高度7,800m)、上昇速度 8,000m/12分(垂直上昇速度40.0km/h相当)、上昇限度12,000m、航続距離 約820km。武装 20mm機銃×2、12.7mm機銃×2(最大)、100kg爆弾×2またはロケット弾×6。

|

|

|

| リストアされたMiG-3と、ポリカルポフI-16。MiG-3のエンジンは、オリジナルのAM-35A(離昇出力1,350馬力)ではないが、外見上の違いはない。MiG-3の原型設計はポリカルポフ設計局で始まったとされるから、ずいぶんと形は異なるが、兄弟機といったところである。I-16は零戦にずいぶん撃墜された、とされるが、登場は零戦に8年も先立つ1933年であり、最高速度に限れば登場当時の零戦に匹敵する525km/hとされる。(カラー写真:(株)文林堂,”世界の傑作機” No.156「第二次大戦ミグ戦闘機」) |

|

|

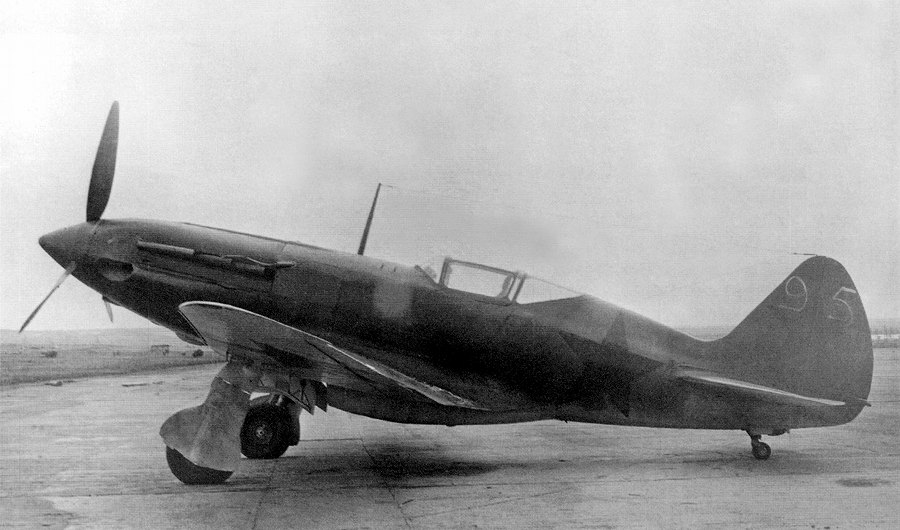

| MiG-3は、当初、武装が12.7mm機銃×1、7.62mm機銃×2とひどく貧弱であった。その後、最大で20mm機関砲×2や、さらに12.7mm機銃や7.62mm機銃を加えたもの等様々あった。撮影アングルにもよるが、水冷エンジン搭載であっても機首部が大きく見え、視界は悪そうであるが、非常に力強い感じがする。 |

|

|

| 当初、MiG-3に搭載されたエンジンAM-35は、高々度向であり、実際に多かった低高度戦には不向きであった。そのため、低高度向きのAM-38に換えられたが、AM-38は生産が間に合わず、その上、実用的でないAM-35エンジンとともに、MiG-3は実戦向でない機とされてしまい、1941年末にMiG-3自体生産中止となった。その後、2次戦中にMiGとしての量産は行われなかった。また、MiG-9となることを期待された、空冷エンジン「シュヴェツォフM-82」換装型機も、MiG-3以下との評価を得て採用はされなかった。 |

|

|

| 高々度戦闘機型試作機I-222。洗練され、速そうで、戦闘的重厚さも兼ね備えた何とも魅力的な外観である。4枚プロペラもそれらイメージを強調している。1944年5月に初飛行し、ターボ過給器を備えた1,750馬力のエンジンで、12,500mの高々度で691km/hを発揮した。与圧操縦室を備え、実用上昇限度14,500m、上昇速度は5,000m/6分(垂直速度50km/h)。以上のスペック/性能を見ると、日本よりずいぶん進んでいたことが分かる。ただし、このような高々度戦闘機の必要性はあまりなくなっていて、結局実用化されなかった。 |

|