マッハ3の怪鳥たち( XB-70 / SR-71 / MiG-25 )

しかし、函館の事件後、「MiG-25は鉄製」とか、「真空管で動いている」という報道が目立った。それらはネガティブキャンペーンであったことが分かるが、様々な疑問は残った。鉄(耐熱鋼)材や、真空管の使用が、当時は妥当であったことは後に分かるが、関連知識を持たない当時の自分には理解できなかった。

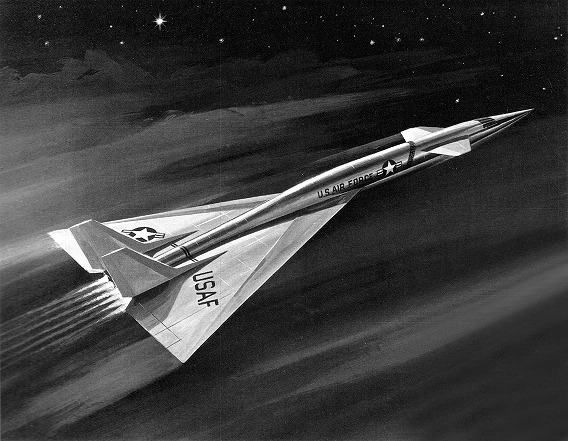

それでも当時の自分にとって、「マッハ3」が第一であり、謎の凄い戦闘機であることに変わりなかった。ちなみに、同じ頃、マッハ7に迫ったX-15等もあったが、ロケットエンジンによる超高々度実験機であって、比較対象ではなかった。その後も、F-15やF-14ではなく、MiG-25に惹かれていた。そして、その装備化を誘引した、アメリカの超音速高々度戦略爆撃機プロトタイプXB-70「ヴァルキリー 'Valkyrie'」に行き着く。もちろんマッハ3で飛行でき、1960年には設計確定していた白い機体は、他とは異なる構造の可動翼を有し、速度に応じて「変態」した。その姿は、怪鳥、とも、妖鳥と呼んでも差し支えないと思った。

同じ頃、A-12や、SR-71 'Blackbird'も開発され、XB-70とはかなり異質の機体で、ステルス性を有する黒色塗装が施されていた。XB-70は、アングルによって白鳥のようであり、SR-71は、その胴体横に張り出した「チャイン」の形状がコブラ、長い胴体前部が首が長い黒鳥のようにも見えた。いずれも、際立って魅力的であった。

しかし、そんな怪鳥たちの「世話」(エンジンや、高温に繰り返しさらされて劣化する機体表面のメインテナンスなど)はたいへんであり、取り巻く軍事情勢も大きく変化して(大陸間弾道ミサイルの隆盛化等)、滅びて行く運命にあった。絡みあった「生態系」の中で、先ず、「マッハ3」世界のきっかけを作ったXB-70の開発が中止された。そして、侵攻してくる「マッハ3」機がいなくなったMiG-25/31も、一番の目的を失ってしまった。そして、煽りでSR-71も不要になった。

その後、運動性やステルス性といった別の能力が重視されるようになって、マッハ3級の航空機が新たに開発されることはなかった。高速軍用機としてはマッハ1〜2程度が殆どとなった(因みに、F-4ファントムIIでは、マッハ2.59(2,585km/h)を記録している[1961/11、YF4H-1 2号機、水メタノール噴射使用])。

おもに、機体の高温対策やそれによる強度確保の問題、低燃費による短航続距離の問題、それらに起因する維持費用などが問題となった。

「絶滅」した後も、残されたたくさんの写真などを見れば、一度はコクピットに乗って、マッハ3で進撃時の窓の外の光景や、振動、熱を体感してみたくなる。因みに、最も新しく開発されたMiG-31(MiG-25改型)は、その電子兵装を含めた汎用性能の高さから、今に至るもわずかに運用されている。

以下、そのように魅力的な3つの代表機について紹介する。

1957年、最高速度マッハ3.0〜3.2、高度70,000〜75,000ft(22,860m)という要求仕様の下、ノースアメリカン社に開発指示が出された。しかし、その実現、運用に懐疑的であった米政権や、技術的困難によって計画は遅れ、初飛行は1号機が1964年9月、2号機が1965年7月であった。結局、完成したのは2機のみであった。

外観において、操縦席の後方に、大きな耳のように備えられたカナード(canard)翼、そして、デルタ主翼の左右端部を水平位置から下方約70°まで可変角度で曲げ、垂直尾翼の補助とするヴェントラル(ventral)翼を備えた。また、前面風防は可動式で、高速時は、視界が悪化するが、形状を滑らかにして、空気抵抗を減らした。1966年4月に、最大速度マッハ3.08、そして、最高高度は約22,500mを記録した。胴体尾部には、6基のターボジェットエンジン(アフターバーナー付)が横一直線に並び、胴体下部前方にある左右2つの大きな四角形開口部のエアインテークから吸気する。試作2機に兵装は装備されなかったが、実現しなかった3号機に、約45,360kg搭載予定の爆弾倉(20Mton級水爆用)や、爆撃航法装置、電子戦装置等を備える予定であった。

2号機は46回目の飛行となる1966年5月の宣伝飛行において、随伴機F-104Nが接触して、空中で炎上、墜落して失われてしまった。その後、1号機は1967年3月に、NASAに試験機として移籍され、軍用機としての開発は終了した。後に、大陸間弾道ミサイルの大量配備により、超音速高々度戦略爆撃機の意義はなくなり、計画は全て中止された。

空虚重量約93,000kg、最大離陸重量 約250,000kg。全長56.6m×全幅32m×全高約9.4m。アフターバーナー付きターボジェットエンジン(General Electric製、推力12,800[kgf])×6。最大速度(記録)マッハ3.08、実用上昇限度(設計値)約23,000[m]。乗員 2名。初飛行日 1964年9月21日(続く2号機は1965年7月17日)。生産数 試作機2機。

高々度偵察機U-2によるソ連領空侵入偵察は、1956年から、1960年5月1日(象徴的にメーデー)にU-2が初めて撃墜される迄続いた。撃墜はある程度予想されていて、CIA(中央情報局)主導で、U-2の後継機となるA-12の開発が既に進められていた。1962年4月26日に初飛行を行ったA-12には、その後に予想される迎撃機(Mig-25など)を振り切るマッハ3以上の高速と高々度飛行能力、そして、警戒網に検知されにくいステルス性が求められていた。開発されたA-12の改良発展型SR-71は、後に実用ジェット機の最高速度、マッハ約3.2も達成している。

機体的特徴として、胴体の機首部から主翼前端にかけて、攻撃姿勢のコブラのような’チャイン’(chine)が拡がる。前部ではカナード効果を生み、マッハ3程度で巡航時は、全揚力の3割以上を発生する。また、2枚の垂直尾翼は、水平に届くレーダー波をその方向に返さないために、内側に約15度傾けられている。

上記の構造は、世界初のステルス機としての特徴をよく示している。チャインの形状(遠方から水平に届くレーダー波を同じ水平方向に反射させない)、レーダー波吸収構造(チャインや翼端サイドエッジ部にわずかに残る反射面の内部に電波吸収構造を設け、そこに電波を導いて減衰消滅させる)、そして、レーダー波吸収塗装等によって、反射波を大きく低減させ、検出されにくくしていた。

開発当初、レーダー断面積(RCS):5〜10m2以下が要求されたが、セスナ機的な軽飛行機‘パイパーPA-18カブ’(全長7m弱×全幅11m弱。RCS:4m2程度)と同等並みに収まったとされる。SR-71の大きさ(同33m弱×17m弱)としてみれば効果的であったと考えられる。完全に姿を消すことはできないが、発見した時には既に迎撃も困難で、間に合わないというように。ただ、当時のソ連のレーダーが低感度であった等もあり、絶対的効果についての評価は分かれている。けれど、高速性能、高々度性能も相まって、4,000回を超えた偵察任務において一度も撃墜されたことがないという実績は素晴らしい。

構造的には、マッハ3で飛行すると、機体表面は300℃程度、各部の形状等によって、局部的にさらに高温化する。そのため、熱処理の有効温度が数百℃以下のアルミ合金は使えない。SR-71では、XB-70の後に加工技術等が進歩した高強度、高耐熱性のチタン合金が機体の93%に使用されたという。

なお、SR-71には、そのベース型、後継派生型が多数存在した。元の偵察機型がA-12から始まり、その発展偵察用がR-12で、それが制式採用されてSR-71となった。SR-71において複座となり、そこからさらに派生型が生まれた。迎撃戦闘機型としてYF-12が開発され、機首に火器管制レーダー、そしてレーダー手席を設け、複座とされた。兵装としてはAIM-47‘ファルコン’セミアクティブ誘導ミサイルを3発以上搭載でき、マッハ3以上で発射、目標撃破に成功している。機体強度はSR-71シリーズとして低く、また、その形状からも、格闘戦ができるはずもなく、機関砲などは備えない。その他、対地攻撃可能なミサイルをマッハ3で発射可能な爆撃機型B-12も提案されていた。以上の発展型は、本機の基本設計や、拡張性の良好さを示している。

要目(SR-71)

空虚重量 約31,071kg、最大離陸重量 約77,110kg。全長32.74m×全幅16.94m×全高5.64m。アフターバーナー付きターボジェットエンジン( Pratt & Whitney製、最大(wet)推力15,422[kgf] )×2。最大速度(記録) マッハ3.2(高度24,384[m]にて)、実用上昇限度 25,908[m]以上。乗員2名。初飛行1964年12月22日。生産数 32機。

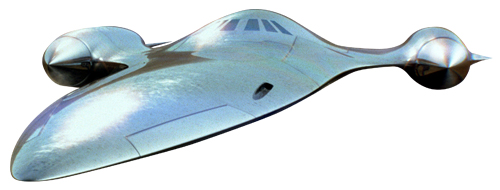

映画「Star Wars episode 1−The Phantom Menace -」(1999)を観た際、SR-71シリーズのイメージとつながって目を引いた”惑星ナブー王室の自家用宇宙船”。その機体形状、エンジン配置、そして、逆に対照的な外観色から、お互いを想起させるものがあった(下3枚)。

最大速度は、高々度において、短時間(数分程度)に限れば、マッハ3.2が可能であった。他のマッハ3級の軍用機と同じく、エンジン出力に余裕はあったが、機体の耐熱上、本機では、マッハ2.83に制限されていた。

機体構造材は、同じマッハ3級のSR-71では、93%がチタン合金であったのに対し、耐熱性は高いが比強度では劣る耐熱鋼が80%使用されていた。当時、加工・運用技術が確立していた鋼材を堅実に使ったもので、後の実績からも、チタン製に比べ、特に劣っていたという訳ではない。

世界記録にも挑み、1973年7月に、ペイロード2,000[kg]を搭載して高度記録35,230[m]という記録を残した。上昇速度記録を米空軍F-15と競うなどしつつ、エンジンをパワーアップした機体によって、1975年5月には高度25,000[m]まで2分34秒(垂直上昇速度584km/h相当)、35,000[m]まで4分12秒(垂直上昇速度500km/h相当)という上昇速度記録も樹立した。1977年7月に、ペイロード2,000[kg]で高度37,080[m]、ペイロードなしで絶対高度記録37,650[m]を記録している。

武装については、セミアクティブレーダー誘導式の空対空ミサイル R-40(AA-6)ミサイルを4基搭載でき、赤外線誘導タイプも最大2基搭載できた。R-40には、レーダー誘導型、赤外線誘導型などがあり、射程は当初は30km、質量は最大型で470kg程度であった。1970年代に装備化され、1991年まで使用された。

レーダー火器管制システムには当初、真空管を多用していたので、装置質量は500kgほどもあった。捜索可能範囲は左右各60度、上下(俯仰)各6度、最大探知距離約100km、追尾可能距離約50kmであった。1974年から、格闘戦用AAMのR-60(AA-8)も運用できるようになった。射程約8km、最短有効射程は300m、質量は約45kgであった。固定装備としての機関砲はないが、後継のMiG-31では格闘戦用ではなく、巡航ミサイル等の撃破用にGSh-6-23機関砲(6銃身23mmガトリング砲、発射速度約10,000発/min)を搭載した。

1976年(昭和51年)9月6日、1機の亡命MiG-25がレーダー網をかいくぐって函館空港に着陸した。米軍を交えた調査によって、機体材質がおもに「鉄」であり、電子装置には「真空管」が多用されていると報道されたが、当時、鉄材については、上述の通り、当然の選択肢の一つであったし、敵による妨害や電磁パルス(EMP)によるダメージを回避しつつ大出力レーダーを駆動するには、そして、機内の高温化に対して壊れにくくするためにも、真空管の使用は妥当であったと言われる(振動等に対する信頼性が気になるが)。この一件によって、秘密兵器であったMiG-25は、一般機となってしまった。筒抜けになったシステム機能を越えるものを再び付与し、改めて、謎めいた高性能機とするためにも、特に電子兵装を一新したMiG-31が開発された。

迎撃対象と想定していた爆撃機XB-70の計画は1967年に中止され、A-12、SR-71といった競合機は、派生型も含めて50機も製造されなかった。しかし、MiG-25は、唯一のマッハ3級実用戦闘機として、1985年の生産終了までに、約1,100機が生産された(後継のMiG-31は別途、500機以上)。防空用としての期待が大きかったことがうかがわれ、また、性能に限らず、信頼性や生産性の面でも、必ずしも最新技術を投入せずに、堅実な手法でまとめられたことが適切であったと考えられる。

要目

空虚重量 約19,700kg、最大離陸重量 約41,000kg。全長19.75m×全幅14.01m×全高6.50m。アフターバーナー付きターボジェットエンジン、最大推力8,800〜11,200[kgf](アフターバーナー)×2。最大速度 マッハ2.83(短時間ではマッハ3.2)、上昇速度 20,000m/8.9分(M2.35飛行時、垂直上昇速度135km/h相当)、実用上昇限度 20,700[m]、ただし、絶対高度記録 37,650[m]。乗員 1名(Mig-31は2名)。初飛行 1964年3月6日、生産機数 1,100機以上。

1976年の亡命事件によって、秘密に包まれたMiG-25の正体が白日の下にさらされた後、特にその電子装備が一新され、近代化された。パフォーマンスを高めるための複座化、そして、戦闘機用として世界初のフェイズドアレイレーダーを備えた。MiG-31用に新開発の長射程ミサイルR-33(射程はMiG-25用のR-40の約30kmに対し120km)を装備した。機体面では、航続距離の延伸のため燃費のよいターボファンエンジン(アフターバーナー付)に換え、MiG-25同様の、最大速度マッハ3、そしてより高い上昇速度を達成した。MiG-25では機体構造主材は耐熱鋼80%であったが、MiG-31では耐熱鋼50%、チタン16%、アルミ合金33%となり、鋼材比率を下げた。部隊配備は1981年からとされ、528機が生産された。